自分自身を攻撃する「自己免疫」

今から100年前、ドイツのノーベル医学賞受賞者・ポール エールリッヒは、免疫システムが自分自身を攻撃する「自己免疫」という現象があることを提唱しました。

しかもそれは何らかの方法で抑制されていると考え、自己免疫反応にはそれを回避するシステムがあるのではないかと予想しました。

当時の医学界からは、自己免疫などという自滅行為が遺伝子に組み込まれるはずがないと一蹴されましたが、後年、彼の説の正しかったことが証明されます。

からだの外から入ってくるものに対し、「ノー」といって押し返す行為を免疫反応といいます。これはごく自然な生体反応です。

ところが、この相手を押し返す力が異常なほどに大きくなると、アレルギーと呼ばれる弊害がでてきます。

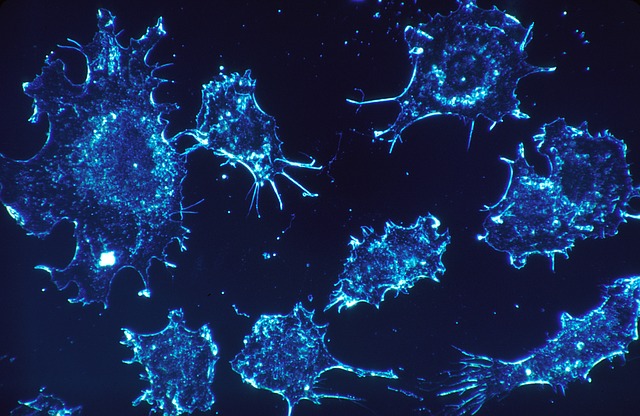

正常な状態では自分のからだの一部が異物と判定されて排除されることはありません。これを「免疫寛容」といいます。ガンに免疫が働かないのはガン細胞が自己抗原(からだの一部)と判断されるためです。

しかしときには、この免疫寛容がなにかのきっかけ(例えばウイルス感染など)で破綻し、自分のからだの一部を、外から来た者と勘違いして攻撃することがあり、これを「自己免疫疾患」と呼んでいます。

すなわちエールリッヒの予想したとおり、彼の死後次々に慢性関節リウマチ、SLEなどの膠原病、バセドウ病、1型糖尿病など多くの自己免疫疾患がみつかってきたのです。

アレルギーと制御性T細胞

さらに20年前、過剰な自己免疫反応を抑えブレーキ役となる細胞が、我が国の医学者、坂口志文・大阪大学教授によって発見されました。今日、“制御性T細胞(Tレグ)”とよばれているものがそれです。

その後、制御性T細胞は、行き過ぎた免疫の働きを制御し、アレルギーや自己免疫疾患を抑えるだけではなく、妊娠や臓器移植における拒絶反応を抑え、免疫の恒常性を維持するうえにも重大な役割を果たしていることがわかってきました。

そもそもアレルギーは体内に花粉などのアレルギー物質が侵入した場合、害がないにも関わらず攻撃細胞がそれを攻撃し続けることで発生します。

ミュンヘン大学のムティウス教授はドイツで家畜を飼育している農家を訪れ、家畜と生活しているひとびとの血液を調べた結果、血液の中の制御性T細胞(Tレグ)が35%も増加しているという結果を得ました。

そこで彼は、Tレグが細菌など微生物に対する過剰攻撃を抑え込むため、アレルギーになりにくいと考えました。逆に衛生環境が整備された都会では、Tレグが少ないため攻撃を抑え込めず、アレルギーになりやすいと結論付けました。

たしかに、幼少期から微生物に触れると、Tレグが増えて、アレルギーになりにくくなることも明らかになってきました。

たとえば皿洗いをしている子どもは、食器洗い機で皿を洗っている家の子よりもアレルギーが少なく、発酵食品を食べる量が増えるとアレルギーが減るとか、農場で直接買ったものを食べるとアレルギーが減るなどの事実が、それを証明しているようにおもわれます。

つまりTレグは、花粉などのアレルギー物質が体に無害であると判断し、攻撃を止める指令を出しているとおもわれ、Tレグがアレルギーになるかどうかの一つの決め手になっているようなのです。

肥満を予防する?腸内細菌と新しい治療

また、腸内細菌とアレルギーとの関連について、アレルギーをおこす子では腸内細菌の多様性が低いという報告がみられ、科学雑誌「ネイチャー」によれば、腸内細菌のうち「フィーカリバクテリウム・ プラウスニッツィ」という善玉菌は、発酵によって「酪酸エステル」を発生しており、これがTレグを増やして、アレルギーを防いでいると説明しています。

逆にフィーカリバクテリウム・ プラウスニッツィをはじめ微生物が不在だと、炎症性腸疾患や肥満などの病気になりやすいといっています。

このたび、北海道大学と順天堂大学の研究チームにより、免疫抑制剤を使わず、生体肝移植後の拒絶反応を抑えるのに成功したという朗報がありましたが、その切り札となったのが「制御性T細胞(Tレグ)」なのです。

この方法が確立されれば、拒絶反応に悩む世界中の患者さんに福音となることは間違いありません。

現在、子供のⅠ型糖尿病に対し、Tレグを体内で増やすか、体外で増やして戻す研究が進んでいます。また大阪大学では、ガン治療としてTレグをいったん減らし、その後ワクチン療法を行うという研究が進んでいます。

Tレグによる新しい治療法への期待が高まっています。